Просмотр(55)

Просмотр(36)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г

Ирмосы канона Рождества Христова

1 – й глас

1. Христос раждается – славите! / Христос с Небес – срящите! /

Христос на земли–возноситеся!/Пойте Господеви, вся земля, /

и веселием воспойте, людие, // яко прославися.

3. Прежде век от Отца рожденному нетленно Сыну / и в

последняя от Девы / воплощенному безсеменно, / Христу

Богу возопиим: / вознесый рог наш, // Свят еси, Господи.

4. Жезл из корене Иессеова / и цвет от него, Христе, / от Девы

прозябл еси, / из горы, Хвальный, приосененныя чащи /

пришел еси, воплощся от Неискусомужныя,/Невещественный

и Боже, // слава силе Твоей, Господи.

5. Бог Сый мира,Отец щедрот,/Великаго Совета Твоего Ангела,/

мир подавающа, послал еси нам; / тем, Богоразумия к свету

наставльшеся, / от нощи утренююще, // славословим Тя,

Человеколюбче.

6. Из утробы Иону младенца изблева морский зверь, / якова

прият; / в Деву же всельшееся Слово / и плоть приемшее

пройде, сохраншее нетленну: / Егоже, бо не пострада

истления, // Рождшую сохрани неврежденну.

7. Отроцы, благочестию совоспитани, / злочестиваго веления

небрегше, / огненнаго прещения не убояшася, / но, посреде

пламене стояще, пояху: // отцев Боже, благословен еси.

8. Чуда преестественнаго /росодательная изобрази пещь образ:/

не бо, яже прият, палит юныя, / яко ниже огнь Божества –

Девы, / в Нюже вниде утробу. / Тем, воспевающе, воспоем: /

да благословит тварь вся Господа // и превозносит во вся

веки.

9. Таинство странное вижу и преславное: / Небо – вертеп,

престол Херувимский – Деву, / ясли – вместилище, / в нихже

возлеже Невместимый – Христос Бог, // Егоже, воспевающе,

величаем.

Просмотр(337)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г

Рождество Христово – Ангел прилетел.

Он летел по небу, людям песни пел:

– Вы люди ликуйте, все днесь торжествуйте

Днесь – Христово Рождество!

Я лечу от Бога, Радость вам принёс,

Что в вертепе бедном родился Христос.

Скорей поспешайте, Христа прославляйте,

Днесь – Христово Рождество!

Пастыри к вертепу первыми пришли,

И Младенца Бога с Матерью нашли.

Стояли, молились, Христу поклонились

Днесь Христово Рождество!

А волхвы, увидев яркую звезду,

Пришли поклониться Богу и Царю.

Поклоны отдали, дары Ему дали:

Злато, смирну и ливан.

Все мы согрешили, Спасе пред Тобой.

Мы все люди грешны, Ты один Святой.

Прости согрешенья, дай нам оставленье.

Днесь – Христово Рождество!

Просмотр(170)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г

Стихиры, глас 2:

Господу Иисусу рождшуся от Святыя Девы, / просветишася всячeская: / пастырeм бо свиряющим и волхвом покланяющимся, / Ангелом воспевающим, Ирод мятяшеся, / яко Бог во плоти явися, // Спас душ наших.

Царство Твое, Христе Боже, / Царство всех веков, / и Владычество Твое во всяком роде и роде, / воплотивыйся от Духа Святаго / и от Приснодевы Марии вочеловечивыйся, / свет нам возсия, Христе Боже, Твое пришествие; / Свет от Света, Oтчее сияние, / всю тварь просветил eси, / всякое дыхание хвалит Тя. / Образ славы Oтчия, / Сый, и прежде Сый, // и возсиявый от Девы, Боже, помилуй нас.

Что Тебе принесем, Христе, / яко явился eси на земли / яко Человек нас ради? / Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит: / Ангели – пение; небеса – звезду; / волсви – дары; пастырие – чудо; / земля – вертеп; пустыня – ясли; / мы же – Матерь Деву. // Иже прежде век, Боже, помилуй нас.

Августу единоначальствующу на земли,/ многоначалие человеков преста./ И Тебе, вочеловечшуся от Чистыя,/ многобожие идолов упразднися,/ под единем царством мирским гради быша/ и во едино владычество Божества языцы вероваша./ Написашася людие повелением кесаревым,/ написахомся вернии именем Божества/ Тебе вочеловечшагося Бога нашего.// Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе!

Просмотр(121)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г

Добрый вечор, тобi, пану господарю!

Радуйся, ой, радуйся, земля,

Сын Божий народывся.

Зостылайте столы, тай вси кылымамы*.

Радуйся, ой, радуйся, земля,

Сын Божий народывся.

Ой, придут до тэбе три праздничка в гости.

Радуйся, ой, радуйся, земля,

Сын Божий народывся.

А первый-то праздник – Свято Рождество.

Радуйся, ой, радуйся, земля,

Сын Божий народывся.

А другий-то праздник – Святого Василя.

Радуйся, ой, радуйся, земля,

Сын Божий народывся.

А третий-то праздник – Свято Водокреще.

Радуйся, ой, радуйся, земля,

Сын Божий народывся.

А на том и слове – бувайте здоровы.

Радуйся, ой, радуйся, земля,

Сын Божий народывся!

Просмотр(890)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г

Торжествуйте, веселитесь

Люди добрые со мной,

И с восторгом облекитесь

В ризу радости святой.

Слава Рожденному,

В бедных яслях вложеному.

Ныне Бог явился в мире —

Бог богов и Царь царей.

Не в короне, не в порфире

Сей Небесный Иерей.

Слава Рожденному,

В бедных яслях вложеному.

Он родился не в палатах

И не в убранных домах.

Там не видно было злата,

Где лежал Он в пеленах.

Слава Рожденному,

В бедных яслях вложеному.

Невместимый Он вместился

В тесных яслях, как бедняк.

Для чего же Он родился?

Для чего же бедно так?

Слава Рожденному,

В бедных яслях вложеному.

Для того, чтоб нас избавить

От диавольских сетей

Возвеличить и прославить

Нас любовию своей

Слава Рожденному,

В бедных яслях вложеному.

Вечно будем Бога славить

За такой день торжества!

Разрешите Вас поздравить

С Днём Христова Рождества!

Слава Рожденному,

В бедных яслях вложеному.

Торжествуйте, веселитесь

Люди добрые со мной

И с восторгом облекитесь

В ризу радости святой

Слава Рожденному,

В бедных яслях вложеному.

Просмотр(82)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г

Незарегистрированный праздник старого и нового стиля

Почему христиане могут праздновать то, что не праздновал Христос? Является ли для Церкви ситуация когда Рождество отмечается в разные дни новой? Почему дата праздника не соответствует исторической действительности? И как относиться к такому положению вещей? Чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо заглянуть в детство Иисуса Христа, совершить экскурсию в мир церковной истории, и понять некоторые христианские приоритеты.

Уже после первого апостольского собора в Иерусалиме (49 год по Р.Х.) христианской общине стало очевидно, что Евангелие Христа важнее местных преданий, рамки веры шире рамок обычаев, а живое многообразие важнее мертвого единства. Рассуждения апостола Павла о спорных обычаях (Рим 14:1-15:6; 1Кор 8-10) дают богатую пищу для размышлений о многообразии традиций, которые могут сосуществовать в составе неделимой Церкви. То, что верность Господу может по-разному себя проявлять – красноречивая иллюстрация единства и многообразия христианской жизни (Рим 14:57).Оказывается, Церковь способна вместить в себя различные традиции и при этом не изменить своему назначению.

Наиболее ярко, эта парадигма проявила себя в истории с датой праздника Рождества Христова. Сама возможность говорить об этой дате, основывается на сугубо культурном феномене, а не на евангельском откровении, требующем толкования. Дело в том, что с точки зрения современного ребенка, иудеи были самыми несчастными людьми своего времени. Они никогда не отмечали дни рождений. Более того, даже не хранили этот день в памяти. Важны были события самой жизни, а не факт ее начала. Время воспринималось не линейно, имеющее точку запуска и финал, а словно гигантская спираль, где важен новый качественный виток. Детство, отрочество, юность, зрелость, старость и т.д. Каждому этапу соответствовала новая возможность. Обрезание, образование, брак, социальный статус – всему свой срок.

Иудейское общество, сформировавшееся в борьбе за свою самобытность, довольно негативно относилось к влияниям иных культур. И практика отмечать день рождения ребенка тому не исключение, ведь это был римский обычай. То есть с точки зрения иудеев, это традиция оккупантов и язычников, захвативших в 63 году до Р.Х. «обетованную землю» и считавших ее своей провинцией. Первым известным иудеем, отмечавшим день рождение, был царь Ирод — ренегат, предатель и отступник. Он разгромил освободительное движение Иуды Галилеянина, на штыках римских легионов установил свою диктатуру, построил в Иудеи амфитеатр, ввел кровавые гладиаторские бои, скачки, состязание гимнастов, а также, в приступе безумной подозрительности, приказал убить Вифлеемских младенцев (Мф. 2:16). Можно ли после этого удивляться, что точная дата Рождества была изначально обречена на забвение. У Христа не было дней рождений, потому что это была сомнительная радость с точки зрения общества, в котором родился, жил и рос Спаситель.

Но времена менялись. Церковь Христова все глубже проникала за пределы иудейского общества. Она заговорила на других языках и столкнулась с иными традициями. По мере распространения Евангелия среди жителей Римской империи, в церковной ограде оказывалось все больше людей, у которых сугубо иудейские страхи и ненависти не вызывали такой острой боли. Более того, это были люди, которые жизнью доказывали верность Иисусу из Назарета, но при этом, в пространстве личной жизни, следовали своему римскому воспитанию, образованию и обычаям. Именно в среде римских христиан и был реабилитирован день рождения, как праздник. Ведь детство какого-нибудь маленького Гайя, Марка, Юлии или Корнелии было наполнено доброй радостью об этом личном маленьком торжестве и «пятьсот эскимо». С принятием христианства, для человека римской культуры день его рождения становился еще и радостью о Боге, подарившем жизнь. Поэтому, когда безымянный эллинский автор составлял гимн «Царю Небесный» — удивительно красивую стихиру святой Пятидесятницы – он поклоняется Богу как «жизни Подателю», то есть главному виновнику своего рождения.

Именно в этих новых условиях существования Церковь впервые задалась вопросом о дате Рождества Христова. И поскольку точных данных не было, — церковный разум первых столетий никогда не волновала эта тема, — стало ясно, что дата эта будет условной. Логика построения любой условности проста: если реальность недосягаема, создается ее образ. В «Пиковой даме» Пушкина призрак графини нарушает законы правдоподобия, но эта условность придает всему повествованию особенно острое выпуклое значение. Важен не факт, а идея. Если точный день Рождества Христова не известен, то им может стать любой закрепившийся в общественном поведении или культуре день. Сама реальность события от этого не страдает. Это особенно хорошо известно нашим бабушкам и дедушкам. Осиротевший ребенок, потерявший в результате войны не только родителей, но и документы, часто получал паспорт с условными датами своего рождения. Но существовать от этого он не переставал. Никто в здравом уме и трезвой памяти не стал бы отрицать, что где-то на линейке времени был день и час, когда этот малыш появился на свет. Но ценность жизни не в точности ее регистрации. И условная дата рождения, нарисованная чьей-то рукой, становилась родной для многих детей послевоенного времени. По таким же условным канонам определялись древними христианами и даты важнейших христианских событий: Крещения, Благовещения, Рождества.

Первые попытки «привязать» праздник Рождества Христова к какому-то конкретному дню предпринимаются уже во II веке христианами Египта. Египетская Александрия была не только цитаделью эллинской культуры на Востоке, но и местом прописки самых экзотических культов со всего Ближнего Востока. Особенно популярным был культ бога солнца, который праздновался 6 января. Для александрийцев принявших христианство этот день уже потерял религиозное содержание, но еще имел значение как событие семейное, собиравшее всю семью за единым столом. Нам особенно понятен этот культурный феномен на примерах «8 марта» и «23 февраля». Ведь сегодня 8-го марта большинство граждан России не вспоминают Клару Цеткин и Копенгагенскую конференцию женщин социалисток, а 23-го февраля не поднимают бокалы в честь капитуляции России в Первой мировой войне. Исторические причины этих «праздников» выветрились, но в семейном календаре остался событийный след. Так и в жизни александрийских христиан. От былого праздника сохранялась только привычка праздновать. Что в таком случае делать Церкви? Призвать к священному гневу или дать новый повод народному праздничному календарю? Церковный разум в этом вопросе проявил миссионерскую гибкость, и 6 января становится праздником Рождества Христова, а вместе с ним александрийцы начинают отмечать и день Крещения Господня.

Совпадение этих двух торжеств тоже не случайно. Оно свидетельствует о древнейшей церковной полемике с гностиками – видевшими во Христе или только Бога, или исключительно человека. Объединенный новый праздник получил название Богоявления: В Рождестве Бог принял человеческую плоть, а в Крещении явил миру Свою Божественную Сущность. Миссионерский фактор победил алармистские настроения и впервые в истории Христовой Церкви два великих праздника нашли свое календарное место.

Отголоски древней александрийской традиции праздновать Рождество и Крещение в один день до сих пор можно наблюдать в схожести богослужебных элементов этих праздников. Уставы почти одинаковы. Но 6 января во II веке и в веке XXI — разные дни. Древние александрийцы жили по юлианскому календарю. А после реформы папы Григория XIII в конце XVI века весь мир перешел на календарь григорианский. Разница между двумя календарями составляет 13 дней. Методом простой арифметики получается, что шестое января II века есть девятнадцатой января века нашего (6+13=19). Именно 19 января (6 января по старому юлианскому стилю) Русская Православная Церковь до сих пор отмечает праздник Крещения Господня. А сохранись до наших дней древняя христианская традиция Египта, на 19 января еще бы выпадало и Рождество.

Впоследствии двум праздникам было суждено расстаться, что и стало общецерковной практикой. Произошло это тогда, когда церковный календарь из древней Александрии эмигрировал в дряхлеющий Рим.

Римские граждане были падки до восточной религиозной экзотики. На смену изрядно поднадоевшим олимпийцам, приходят персидские культы. В Риме со времен император Аврелиана (III век) в день зимнего солнцестояния (25 декабря) справлялся праздник под названием Dies Natalis Solis Invicti – «День Рождества Непобедимого Солнца». Главный герой этого праздника — мидийский бог солнца Митра. Весь третий век христианской эры можно назвать эпохой «солнечного экуменизма». В Риме внедряется идея, что все божки — олицетворение единого бога солнца. Проект приобретает не только религиозное, но и политическое значение. Римская империя, создавшая единовластие на земле, желает видеть такое же единство и на небе. И, конечно же, в центре этой политтехнологии сам император — второе солнце. При Диоклетиане наступает золотой век солнцепоклонения. По словам Лукиана, «мидиец Митра, в персидском одеянии, с тиарой на голове, не знающий по-гречески даже настолько, чтобы можно было с ним поздороваться», тем не менее воцаряется в римском «кремле» – Капитолии.

В римский мир этот культ проник через киликийских пиратов во время войны Помпея. Жадный до всякой эклектики Рим, весьма креативно подошел к мрачному и жестокому митраизму. Не обошлось без вездесущих гностиков. Полухристиане-полуязычники, гностики стали активно экспериментировать над сумбурными пиратскими представлениями. Продукт их религиозного ремесла явился серьезным вызовом Церкви. Фактически, они создавали очень тонкую подделку под христианство. С их легкой подачи ное-митраизм проповедовал единобожие и возвышенные нравственные начала, имел некоторое подобие таинств евхаристии и крещения, идею вечной жизни, а также схожие представления о рае. Даже свои храмы митраисты строили в форме креста с выделенным алтарем. Как и христиане, они практиковали подвиг сурового аскетизма. Наконец, подобно христианам, последователи Митры даже имели в Риме свои катакомбы. Церковь не радовало соседство с такой подделкой, копирующей христианскую этику, догматы, символы, обряды. В народном календаре культ Митры основательно прописался под 25 декабря. Тогда римскому папе Юлию I пришла в голову идея миссионерского контрнаступления. По примеру александрийских христиан, он предлагает своей Церкви именно в этот день праздновать Рождество Христово, и тем самым выбивает персидского «оккупанта» из народного календаря. Отныне 25 декабря в Римской церкви возносят гимны Христу — Солнцу правды, истинному Свету, Который «во тьме светит, и тьма не объяла Его» (Ин.1, 5). Именно 25 декабря того времени в григорианской системе координат соответствует нашему современному 7 января (25+13).

Пройдя такой не легкий путь от Александрии до Рима, дата Рождества Христова к концуIV столетия добирается и до греческого Востока. А на III Вселенском Соборе 431 года этот день была уже официально принят всей Церковью, хотя еще несколько столетий сосуществовали и иные календарные традиции праздника: александрийские христиане, церковь в Армении и в Медиолане (Милан). Так что в истории Древней Церкви 25 декабря — лишь одна из дат, которая была принята в духе любви и согласия остальными христианами. И выбрана она была по закону миссионерской целесообразности, а не астрономической точности. Это был не исторический факт, а миссионерская идея. Пастырская забота, заставила Римскую церковь обратить внимание на этот день. Вместе с народом, христианизировался его исконный календарь.

Фото Сергея Горбачева

После григорианской реформы XVI века весь христианский мир разделился на два лагеря: тех, празднует Рождество Христово 25 декабря и тех, кто его отмечает 7 января. Любопытно, что в календарях обеих традиций фигурирует число «25». Только у одних оно стоит «прямой» цифрой, а у других благоговейно спрятано в скобочки: 7 января (25 декабря). В скобках скрывается старый стиль. Не вдаваясь в сложные астрономические вычисления, хочется лишь обратить внимание, что так или иначе, весь христианский мир встречает Рождество именно 25 декабря. Только одни это делают в календарной конструкции нового времени, а другие в системе координат Древней Церкви и Римского мира. Как видим, в древности совершенно мирно сосуществовали различные дни для этого торжества. Единство в многообразии – важнейший христианский закон, которым живет Церковь и сегодня. Только между пятнадцатью православными церквями по вопросу старого и нового стиля счет «11:4». Православные церкви Константинополя, Антиохии, Александрии, Кипра, Болгарии, Румынии, Греции, Польши, Албании, Чешских земель и Словакии, а также Православная Церковь в Америки – отмечают Рождество по новому стилю 25 декабря. Церкви же Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская придерживаются старого календаря и празднуют это великое торжество 7 января.

Фото Сергея Клинцова. Якутия, г. Бахсыы

Учитывая такой плюрализм традиций, большое значение сегодня для нашего христианского мира имеет понимание условного и незыблемого в церковной жизни. И опыт Церкви показывает, что не совершенно не важно, в «25» или «7» вагоне движемся мы к празднику Рождества Христова, важно, что в едином составе и в одном направлении. А спор о цифрах – условность тысячелетней христианской истории. Истории очень длинной, как состав поезда.

Фото с фотофестиваля «Накануне Рождества» в группе «Фомы» В контакте (требуется регистрация)

Просмотр(129)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г

Дорогие друзья, предлагаем Вашему вниманию новую подборку смс-поздравлений с Рождеством Христовым.

Христос родился, славим Его! Сердечно поздравляю вас с нашим великим христианским праздником!

От всей души поздравляю тебя с Рождеством Христовым! Пусть все твои дороги будут светлыми, потому что с верой нам ничего не страшно!

Дорогие наши, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа! Пусть в этот светлый праздник все у вашей семьи будет хорошо, желаю вам радости, здоровья и крепкой веры!

«Христос рождается, славите!» Спешу разделить с вами радость, с праздником вас!

Вот и пришел светлый праздник Рождества Христова! От всего сердца поздравляю тебя и желаю Ангела-хранителя во всех твоих делах, никогда не унывать и всецело полагаться на Промысл Божий!

С Рождеством Христовым! Пусть в эту чудесную зимнюю ночь с тобой случаются самые невероятные и добрые чудеса, ведь для верующих в Господа нет ничего невозможного!

«Встаньте и пойдите В город Вифлеем; Души усладите И скажите всем: «Спас пришел к народу, Спас явился в мир! Слава в вышних Богу, И на земли мир! Там, где отдыхает Бессловесна тварь, В яслях почивает Всего мира Царь!». Приветствую тебя в праздник Рождества Христова замечательными стихами Афанасия Фета. Пусть праздник будет светлым для тебя!

Христос родился, родные мои! С праздником вас! Будьте счастливы, пусть все ваши добрые начинания удаются, пусть у вас будет крепкое здоровье и путь вера в хорошее никогда вас не покидает, несмотря на любые трудности! С нами Бог!

С Рождеством! Пусть каждый день нового мира — мира со Христом —приносит вам счастье и радостное удивление! Впереди — Пасха Христова!

Младенец Христос родился, а значит, положено начало делу нашего спасения! Спешу разделить с вами чудо и ликование этого чудесного дня!

«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит. Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют…» Со светлым днем Рождества Христова тебя!

Мои поздравления с Рождеством тебе и всей твоей семье! Пусть новый год будет для вас радостным, пусть беды минуют вас, а все трудности вы преодолеете с верой и смирением! Счастья, оптимизма, здоровья!

Тепла и света вам в праздник Рождества Христова! В эту чудесную ночь в мир пришел наш Спаситель, Иисус Христос. А значит, все наши надежды не напрасны! Желаю вам крепкой веры и умения радоваться каждой минуте жизни!

В эту дивную рождественскую ночь, я знаю, ты идешь домой со всенощной. Пусть все вокруг радует тебя, пусть твое сердце поет и славит Господа. Христос родился, славим Его!

В это Рождество желаю тебе не предаваться грусти, а верить в хорошее, потому что оно непременно придет! Ведь с нами Бог, а значит, мы не одиноки! Счастья тебе!

В каждом храме сейчас славят Христа! Спаситель пришел на землю! С Рождеством вас, с самым прекрасным зимним праздником!

В светлый день Рождества Господа нашего Иисуса Христа желаю тебе все, что приносит тебе жизнь, принимать с радостным сердцем, легко преодолевать трудности и почаще улыбаться миру и людям! Люблю тебя, дорогой друг!

С Рождеством Христовым тебя и всю твою семью! В этот великий праздник хочется разделить радость с всеми, кого я так люблю. И вот, спешу поделиться светлой новостью, которая уже много веков не устаревает, — Христос родился!

На небе — Вифлеемская звезда, а значит, произошло главное событие в истории — Господь Бог родился человеком! С Рождеством Христовым вас! Будьте счастливы!

В этот удивительный день за окном кружат снежинки и мерцают огоньки, в каждом доме — нарядные елки, под каждой елочкой — подарки для детей и врослых. Это значит — Рождество пришло! Поздравляю вас!

В Рождество искренне желаю вам света, чистоты, радости и, конечно, любви, которая — основа всему, потому что Бог есть любовь! Христос родился, славим Его!

Поздравляю вас с прекрасным православным праздником — Рождеством Христовым! Пусть все у вас в жизни ладится, пусть все ваши близкие будут здоровы, пусть вера поддерживает вас во всех ваших начинаниях!

Вот и Рождество пришло! Христос пришел в мир, чтобы победить смерть! Света, тепла, покоя и радости тебе, любимый!

Просмотр(378)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г

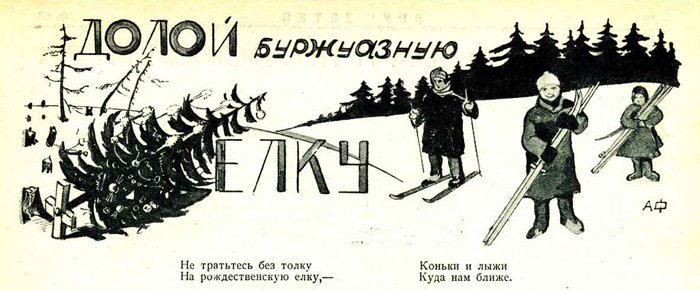

Что праздновали на зимних каникулах в «Стране советов»?

«В городе Брянске местные комсомольцы в ночь перед одним из праздников вскрыли церковь и проникли на колокольню, унеся церковный инвентарь и сняв языки у колоколов, после чего унесли все это в лес, где и сожгли то, что можно было сжечь. Публика в сильном негодовании клеймит РКСМ как бандитскую и хулиганскую организацию…» Что это? Цитата из газетной статьи, автор которой с ненавистью относится к большевикам и комсомольцам? Какое-нибудь популярное издание по истории Русской Церкви, обличающее советскую власть? Нет. Это отрывок из секретной сводки ОГПУ от 4 июля 1924 года, предназначенной для партийного руководства. Документ. Ни убавить ни прибавить.

Вместе со всеми церковными устоями, вместе со старинным бытом церковным и всею совокупностью православной веры Рождество пострадало от революционных властей. Оно превратилось в репрессированный праздник.

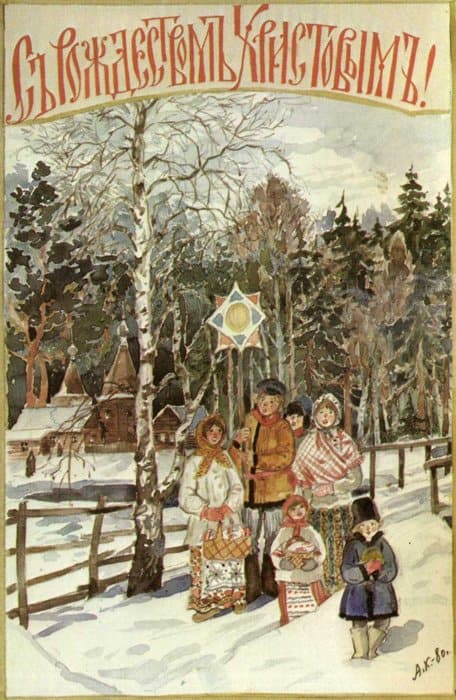

В старой Москве Рождество праздновали пышно, звонко, радостно. Писатель Иван Шмелев рассказывает о той поре с трепетным восторгом: «Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях лес елок… А снег повалит — потерял дорогу!.. Собаки в елках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбом. Сбитенщики ходят, аукаются в елках… В самоварах, на долгих дужках, — сбитень. С медом, с имбирем — душисто, сладко… В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы, с медом… Ставили под образа, на сено. Почему? А будто — дар Христу. Ну… будто он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то! Елочки на них, разводы, как кружевное… И звон услышишь… Морозный, гулкий — прямо серебро… тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет».

Кругом — море всего рождественского. Окорок рождественский, без коего и праздник не праздник. Рождественские открытки. Рождественские подарки детям. Рождественская церковная служба. Рождественские игрушки на елках — ангелы, волхвы, пришедшие поклониться младенцу-Христу, под елками — вертепчики, а в них фигурки коров и овец, с любопытством заглядывающих в ясли, где лежит новорожденный. Рождественские представления…

Города и села наполнялись радостью, ожиданием чуда. В газетах и журналах появлялись рождественские сказки — нравоучительные истории со счастливым концом. Народ гулял, ходил друг к другу в гости, отдыхал от поста.

Праздновали и Новый год, но без того размаха. Встречали-то его по старому календарю, несколькими днями позднее Рождества, уже после того как отгремели главные торжества. Новый год был «слабее» или, как выражались в старину, «честию ниже» Рождества.

Стряслась революция.

Для власти большевиков православная Церковь с ее догматами, многочисленным духовенством, пышными праздниками и верой в Христа была как бельмо на глазу.

Ответственный тов. Троцкий призывал Политбюро «рыхлить почву» для «семян атеизма и материализма». Ответственный тов. Скворцов-Степанов официально объявил: «Советская власть — первое в мире правительство, которое принципиально отвергает… всякую совместную деятельность с какой бы то ни было церковью». На первой странице одного из номеров партийного журнала «Безбожник» красовался лозунг: «Долой эту сволочь религию!» А в одном из редакционных материалов читателям давался совет: употребляйте иконы на дрова! Была бы только возможность — и советская власть моментально «разъяснила» бы Православие, как ответственный тов. Шариков «разъяснил» сову.

Да, прочны корни у Православия…

С 1917 года по начало Великой Отечественной войны Церковь терзали разными способами: убивали и отправляли в лагеря архиереев, священников, монахов; вскрывали святые мощи; подвергали ограблению и закрытию храмы; глумились над верой и бешено пропагандировали атеизм. Терзание шло волнами: то открытая расстрельщина и массовые реквизиции храмовых зданий, а то чуть потише — просто грабеж и поругание. Но оно, терзание это, не останавливалось ни на один год.

И, конечно, крепко досталось церковным праздникам. Их мешали проводить. Над ними открыто издевались. Их пытались переставить по новому календарю. Их запрещали. А миллионы верующих как прежде, так и при новом режиме, ходили и ходили на праздничные богослужения. Собрания их представляли собой молчаливый, но упорный вызов правящей силе. У нас — Христос, а у вас — Маркс, вы верите в производительные силы и политэкономию, а мы в Духа Святого и Промысл Господень. Комсомол придумали? Вот и идите подальше с вашим комсомолом. Верьте хоть в пионерский галстук, а мы будем крестить детей.

До начала 1930-х крещение младенцев в русских семьях считалось обязательным.

Советская власть очень старалась найти до такой степени лояльное и раболепное духовенство, которое не постеснялось бы объявить 7 ноября (годовщину революции) церковным праздником. Или даже совершило торжественное богослужение на пятилетие Октября, как действительно произошло осенью 1922 года в Тамбове. Разного рода авантюристы, «обновленцы» порой шли ей навстречу. Кого-то подогревал страх, кого-то — тщеславие, а кого-то и прямо… одержимость. Но патриаршая Церковь — или, как ее называли между собой советские чиновники, «тихоновцы», — не поддавалась. В 1923 году партийные вожди постановили отметить «комсомольское Рождество» в Москве и провинции. На Украине этот сумасшедший праздник сделали обязательным для всех красноармейцев, провели «торжества» в казармах. Несколько месяцев спустя по стране прокатилась «комсомольская Пасха». Митинг у дверей храма, шествие ряженых безбожников, отряд буйных комсомольцев, врывавшихся с атеистическими лозунгами в крестный ход, иной раз просто не давали как следует провести богослужение на настоящее Рождество. Но потом лидеры антирелигиозной кампании признались: худо получилось, «переборщили», впредь «уличные карнавалы» на Рождество и Пасху устраивать не надо.

Видно, не та была реакция, какой ожидали. Не заработали любви народной. В 1923 году некий священник по фамилии Кузьмин попытался совершить службу в день Рождества по новому стилю. Собственные прихожане выгнали его из храма и чуть не поколотили.

Власти не переставали давить. На протяжении 1920-х годов в советской России шла, не ослабевая, настоящая война за веру между властями и народом. С особенным упорством сопротивлялись верующие в тех случаях, когда у них отбирали храмы. А власти и бешеная комсомолия норовили провести очередную «акцию» под праздник, чтобы в очередной раз показать свою силу, свою безнаказанность. Под Рождество, под Пасху, под Богоявление — в самый раз!

Близ Таганрога толпа верующих ворвалась в храм, насильственно отобранный под библиотеку, снесла скамьи, разорвала агитационные плакаты. Затем разнесся слух, что неподалеку жгут иконы. Толпа бросилась туда. «Прибывшая милиция, после того, как толпа не подчинилась требованию разойтись и дав два выстрела вверх, открыла по толпе стрельбу, в результате чего были ранены 3 женщины, один грудной ребенок и один мальчик». Под Черниговом местные власти закрыли церковь накануне Благовещения. «Пришедшие на следующий день верующие церковь открыли, и обряд был совершен. Тогда попа посадили. Собралась толпа, требовавшая его освобождения, и избила милиционера, который требовал, чтобы толпа разошлась». В деревне Акулово Тверской губернии «…побили комсомольцев, пытавшихся во время крестного хода вести антирелигиозную агитацию». А в одном сибирском селе «…во время антирелигиозного вечера в клуб РКСМ была брошена граната, ранившая тяжело 4-х человек». Всё это данные из секретных бумаг ОГПУ. И фактов подобного рода — десятки, сотни.

Группа воронежских коммунистов отправляет в Москву письмо, наполненное испугом и досадой: «Рано еще делать насилие над православными и открыто выступать на поругание его при народе. Это само собой войдет в жизнь, когда наше новое поколение, воспитывающееся сейчас в антирелигиозном духе, не пристанет к религии и церкви». Дескать, пересолили. Дескать, время еще не настало, как бы не вышло боком открытое подавление веры…

К началу 1930-х в стране заканчивается время неистовой бури, массовой бешеной одержимости и страшной бездомности, бесприютности общества, намаявшегося со свирепыми «идеалами революции». Люди хотят покоя. Правительство не видит новых возможностей раздуть «мировой пожар». Начинается эпоха «советского патриотизма», строительства красной Империи в «одной отдельно взятой стране». А значит, надо устраивать быт на совершенно других основаниях. Думать не только о красном кумаче и субботниках, но и об уютных семейных праздниках, о размеренной жизни — так, чтобы хоть население больших городов почувствовало: ураган успокаивается, ревущий дракон революции больше не требует легко отдавать все и сразу, он готов кое-чем вознаградить население, натерпевшееся в долгие годы лишений. За что боролись? Ведь за что-то же боролись?! Так надо теперь это самое что-то получить. Не все же дышать одной мечтой о всемирной пролетарской революции…

Старое доброе Рождество как нельзя лучше вписывалось в эту картину. Пускай будет семейный праздник. Самый мирный, самый комфортный праздник для «трудящихся».

Но… алое «комсомольское Рождество», как уже могли убедиться ответственные товарищи из ЦК партии, не вызывает ничего, кроме раздражения и насмешек. Требуется «доработка»: слишком уж церковно Рождество, слишком уж сильна в нем христианская начинка, никак его не переделаешь на коммунистический манер. А на дворе с 1932 года — пятилетка, официально названная «безбожной»; правительство объявило: к 1937 году «Имя Бога должно быть забыто на территории страны»… Вслед за нею грянет такой разгром Церкви, перед которым бледнеют ужасы Гражданской войны. По данным профессора С. Л. Фирсова, тиражи антирелигиозной литературы росли в ту пору год от года: «Если в 1927 году организации безбожников издали книг и брошюр общим объемом в 700 тысяч печатных листов-оттисков, то в 1930 году — уже свыше 50 миллионов. Тираж газеты «Безбожник» в 1931 году достиг полумиллиона экземпляров, а тираж журнала «Безбожник» — 200 тысяч. Вовсю организовывались кружки юных безбожников (к концу 1931 года в них было 2 миллиона человек)… В 1932 году в государственном антирелигиозном издательстве тиражом 12,5 тысяч экземпляров вышел и первый том пятитомного сборника <…> Е.М. Ярославского «Против религии и Церкви»». К 1939 году во всей России оставалось лишь около 100 действующих соборных и приходских храмов. На всю Киевскую епархию в 1940 году оставалось только два храма из 1710, действовавших в 1917-м. На всю Куйбышевскую епархию — один храм. Из архиереев на своих кафедрах оставалось только четыре человека. Да это чудовищный разгром, настоящая катастрофа!

И как же советское партийное руководство, одной рукой уничтожая Православие, будет другой рукой восстанавливать православные праздники? Как приспособить ему чудесное Рождество с волхвами, вертепчиками, звездой, колокольным звоном и младенцем-Христом к нуждам внутренней политики СССР? Да с ним, товарищи, совершенно невозможно работать! Это, товарищи, отмирающая пожива для «дипломированных лакеев поповщины»!

Значит, Рождество следует похитить, а похитив, — исказить, перекрасить, изувечить до неузнаваемости. Прежде всего, дать ему внехристианский и тем паче внецерковный смысл. Лишь потом вот такой, страшно покалеченный вариант можно будет встроить в бравурные ритмы «культурной революции».

Именно такой логики придерживалось, очевидно, идеологическое начальство «Страны советов», когда начался долгий процесс «идейно-правильного» сращивания сильного Рождества со слабым Новым годом. Уму непостижимо, сколько на это пришлось положить сил! Но в итоге похищение Рождества все-таки состоялось…

«До 1935 года и елку под Рождество нельзя было в дом внести — старшие братья под пальто приносили мне, маленькому мальчику, еловую веточку», — вспоминает о детских годах митрополит Питирим (Нечаев).

А с середины — второй половины 1930-х годов — пожалуйста, сколько угодно елок! Только это новогодние елки, а не рождественские. Игрушки на них тоже должны быть новогодними. Не надо ангелов. Не надо волхвов. Разрешены шарики. Домики. Зверюшки-рыбки-птички. Овощи и фрукты. Советская символика.

Звезда? Вот это пригодится! Только Рождественская звезда советскому человеку ни к чему! Вешайте на новогодние елки идеологически правильную красную пятиконечную звезду! Нет желания? Ладно, можно вместо нее использовать политически нейтральную «юлу».

Лампадки и свечки горят в Рождественскую ночь? Превосходно! Пусть будут гирлянды цветных электролампочек на елке.

Колокольный звон? Ну… с этим проблемы. Впрочем, игрушечные изображения колокольчиков на елке позволительны.

Представления? Подарки? Организуем! Так появилось и разрослось до массовых масштабов явление советского новогоднего детского концерта — «елки». В школах, домах культуры, спортивных комплексах устраивались праздничные театрализованные действа. Их наполняли музыкой, песнями и акробатическими номерами. Ангелов, волхвов и маленького Христа на них заменили Снегурочкой и мальчиком по имени Новый год — фигурой советского оптимизма. Центральным персонажем сделался Дед Мороз. Детям обязательно раздавали подарки. В брежневскую эпоху началась настоящая конкуренция детских «елок». В Москве, например, соперничали «елка» в Лужниках и «елка» в Кремлевском дворце съездов. По части представления явно выигрывали Лужники — там выступали спортсмены, показывавшие рискованные трюки, шуточные бои, погони конькобежцев. С подарками выходило иначе: и там, и там выдавали пластиковую коробку с конфетами, но кремлевская ценилась выше. Во-первых, конфет туда влезало больше, а во-вторых, она изготавливалась в виде Спасской башни, в то время как лужниковская имела форму простого цилиндра.

Дореволюционные рождественские каникулы превратились в выходной день 1 января и школьные каникулы для детей.

Рождественская открытка обернулась новогодней.

Но, пожалуй, главная метаморфоза произошла с рождественской сказкой. У Рождества всегда был подтекст доброго чуда. И в финале рождественских сказок, как правило, случалось чудо, спасавшее главных героев от какой-нибудь беды, вразумлявшее их или приносившее в их дом достаток. Казалось бы, какое чудо может прийти в новогоднюю ночь? Она-то никак не связана с небесными силами, с Божьим Промыслом… Календарный переход от одной даты к другой, не более того. Но нет, два совершенно разнородных праздника оказались до такой степени перемешаны, что из яичка древнего христианского чуда вылупился птенчик советского новогоднего чуда. И народ не захотел от чуда отказываться — хотя бы и в такой «секуляризированной» форме!

Под Новый год в печати появлялись рассказы с финалом, внушающим добрую надежду. На ТВ-экранах шли кинокартины, обещавшие: «Все будет хорошо!» В детском варианте, например, — «Новогодние приключения Маши и Вити», фильм-сказка. А во взрослом — «Ирония судьбы». И то, и другое вышло из рождественской сказки.

В новогоднем мюзикле «Чародеи» чудеса имеют магическую природу. А в комедии «Эта веселая планета» — научно-фантастическую. Какая разница, по большому счету? Есть всякие чудесные штуки, вот и славно…

Из этой советской новогодней сказки, в свою очередь, родился современный российский фильм «Тариф новогодний». Там чудо, разумеется, присутствует, но природа его никак не объясняется — за ненадобностью.

Так чудо из мистического явления перешло в разряд художественной условности.

Иногда произведения этого жанра возвышались до уровня настоящего большого искусства. Так, рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» был опубликован в последнем номере газеты «Правда» за 1956 год и в первом — за 1957-й. Весь Советский Союз плакал над ним, принимал его как нечто родное, наполнялся светлыми упованиями, шедшими от финальной страницы. «Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина»…

Отказать «Судьбе человека» в жизненной правде — значит не иметь сердца. Да и киносказки новогодние были хороши, любил их народ. А некоторые по сию пору любит.

Но за всей этой пестрой новогодней круговертью, за веселой праздничной суетой не следует упускать одного важного обстоятельства: выстраивая советский семейный праздник, власть выхолостила праздник более древний, содержащий в себе глубокие смыслы. Взяла форму, отвергнув содержание. А затем постаралась сделать так, чтобы содержание оказалось забытым. Есть в этом ложь и несправедливость. Пусть и приятен салат оливье под лимонад «Байкал», но…

Просмотр(126)

Размещено в Рождество Христово, Рождество Христово 2015 г